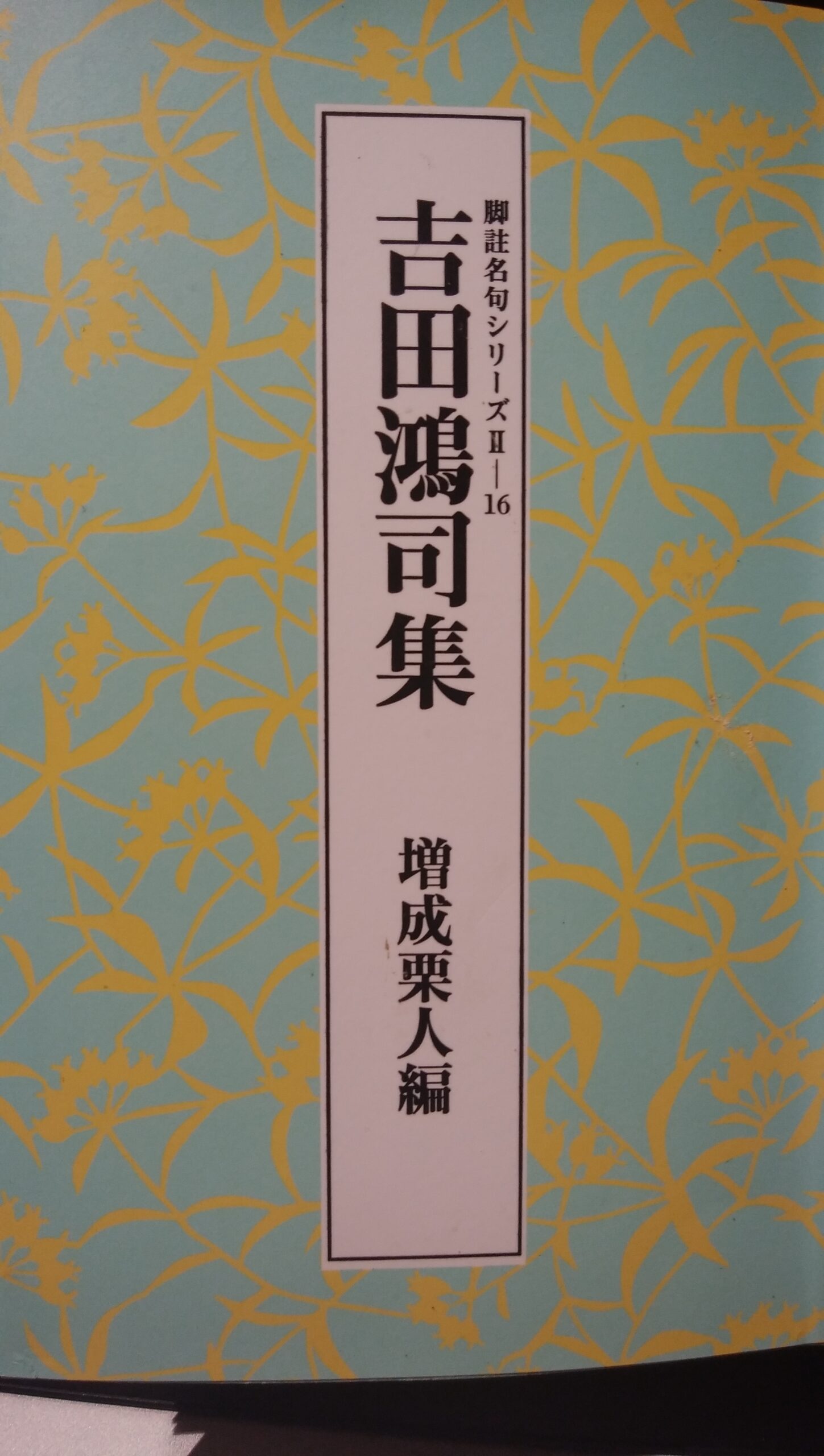

『吉田鴻司集-脚註名句シリーズ-』 増成栗人・編 俳人協会・刊

『鴻』誌9月号巻末の編集後記に『吉田鴻司脚註句集』が完成したと告知があった。吉田鴻司は僕の師匠で、本書は師の系譜を継ぐ結社『鴻』主宰の増成栗人氏を編者として、連衆の方々が何年もかかってまとめあげた力作である。

収録句は三百。第一句集『神楽舞』から第四句集『平生』以降までが網羅されている。添えられた脚註には、師の歩まれた人生が細かに記されている。第三句集『頃日』の少し前からの師しか知らない僕にとって、本書は改めて師の人間性に触れる絶好の機会となった。

生前にご一緒した句会後の酒席で、師が語る人生は断片的なものであった。この本の醍醐味のひとつは、そうした断片をひとつに繋げる評伝のような側面である。たとえば師は角川源義と出会う前に俳歴があったのにも関わらず、それらをすべて捨て去って『神楽舞』を発表。正直、その覚悟と源義に寄せる思いのすべてを、僕は理解できなかった。それでも句と脚註を合わせて読んでいくと、少しずつ師の真意が伝わってくる。

「脱ぐ手套(てとう)なほ鉄握る形して」昭和三四年(季語:手套 冬)

「柩(ひつぎ)が瞰(み)るげんげ田の果の一生家」昭和三五年(季語:げんげ田 春)

「巫女(いたこ)の座守る一枚の灼け筵」昭和三八年(季語:灼け筵 夏)

「脱ぐ手套」は慣れない鉄工所務めをしていた時期の句。その後、源義の紹介で角川書店の仕事に就き、赴任先で近隣住民の暮らしに溶け込む頃に「柩が瞰る」が詠まれた。そして「巫女の座」は源義の民俗志向に触発されて生まれた一句。こうしてみると鴻司の人生と俳句が源義によって急速に変化していく様が、句と脚註を通して手に取るようにわかる。

「生るるより烏揚羽の神楽舞ひ」昭和五一年(季語:烏揚羽 夏)

源義の下での研鑽を経て、鴻司はこのスタイリッシュな句境に行き着いたのだった。

「山粧ふ赤蕪どの婆より買ほか」昭和五一年(季語:山粧ふ 秋)

「冬空のうるほふばかり障子貼る」昭和五一年(季語:冬空 冬)

この時期の句を読んでいて気付いたことがあった。「山粧ふ」と「赤蕪」、「冬空」と「障子貼る」など、季重なり(注:一句の中に季語が二つ以上ある)の句が多く目につくのである。昭和の俳壇は季重なりを、今ほど口うるさく言わなかったのではないかと思われる。これらの句を読むとおおらかな抒情が句を満たしていて、その後の鴻司俳句の片鱗が伺え、とても興味深い。

「塩壺のことりと月の上るらし」昭和五十年(季語:月 秋)

「沢蟹をカリリカリリと文化の日」昭和五四年(季語:文化の日 秋)

「七面鳥くくるくるくる水温む」平成三年(季語:水温む 春)

「塩壺の」の句の脚註に、鴻司はよくオノマトペを使ったという指摘があった。確かにそうなのである。そのオノマトペは童唄のような響きを持っていて、塩壺の立てる「ことり」という音がまるで「月の上る」音かのように聴こえてくる。「カリリカリリ」も「くくるくるくる」も同様に、「文化の日」や「水温む」を鮮やかに形容している。

「雑炊をほうほう喰うべ三鬼の忌」昭和五九年(季語:三鬼忌 春)

「即身佛の寺にしゆるしゆるずいき剥く」平成元年(季語:ずいき 秋)

これらの句も鴻司独自のオノマトペを得て、温かな余韻を残す。

「なみなみと花屑泛ぶ吉野口」昭和六十年(季語:花屑 春)

「はこべらの花のをさなさ伎芸天」平成三年(季語:はこべ 春)

「出羽びとの雪を加へて鋤き返す」平成五年(季語:雪 冬)

平成六年に上梓された『頃日』あたりから、ユーモアのセンスが句の前面に出てくる。源義から受け継いだ学究的なアプローチや歴史観が熟成されて、それまでの句の厳しさに微笑のような光が差してくる。「なみなみと」は、僕が特に好きな一句。花の吉野の入口に立って、逸る気持ちを川面に泛ぶ花屑に託す。そんなに焦らなくとも、吉野には中千本も上千本も奥千本もあるのだ。「伎芸天」を「をさない花」と並べてみせるのもまた、佳境に入ったればこその微笑みだろう。「出羽びとの」の句は、「鋤き返す」土に「雪」を調味料の塩のように加えているようで、暮らしの中の機微がそこに息づいている。

「バレンタインデーと言ふ日の佐渡が見ゆ」平成七年(季語:バレンタインデー 春)

この句の脚註には「作者の若い頃には無かった日である」と記されている。鴻司は新しい季語に対して、躊躇(ためら)いなくチャレンジする若々しい心を持っていた。「バレンタインデー」の他に、ジョン・レノンの忌日の句にも挑戦している。師は句会メンバーとの雑談の中でも、新しい事象や風俗を吸収することに貪欲で、テレビのコマーシャルにも詳しくて何度も驚かされたことがあった。

「父母の知らぬ傘寿の暑さかな」平成十年(季語:暑さ 夏)

「羊蹄山(ようてい)の残照となる薯の花」平成十二年(季語:薯の花 夏)

晩年の句群である。「父母の」は、脚註にご自身の傘寿の祝賀会での句とあった。父母の生きた年齢をはるかに越えて迎えた傘寿の感慨を、句として遺せた師の幸せを感じる。「羊蹄山の」は、北海道の函館本線倶知安駅に隣接する公園に、源義の句碑と並んで建立された鴻司の句碑に刻まれた一句。僕はここに何度も足を運んでいるが、本書に触れてまた行ってみたくなった。

久々に師の句と対峙し、懐かしく思うと同時に新しい発見もあった。そのチャンスを与えてくれた本書に感謝したい。脚註執筆者及び編集者の皆さん、本当にお疲れ様でした。そして扉ページの写真の鴻司師の笑顔が本当に懐かしい。『鴻』衆の方々、ぜひご一読を!

「扇置くつぎつぎ雲の湧く日なり 半谷洋子」(季語:扇置く 秋)

俳句結社誌『鴻』2021年10月号

連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載