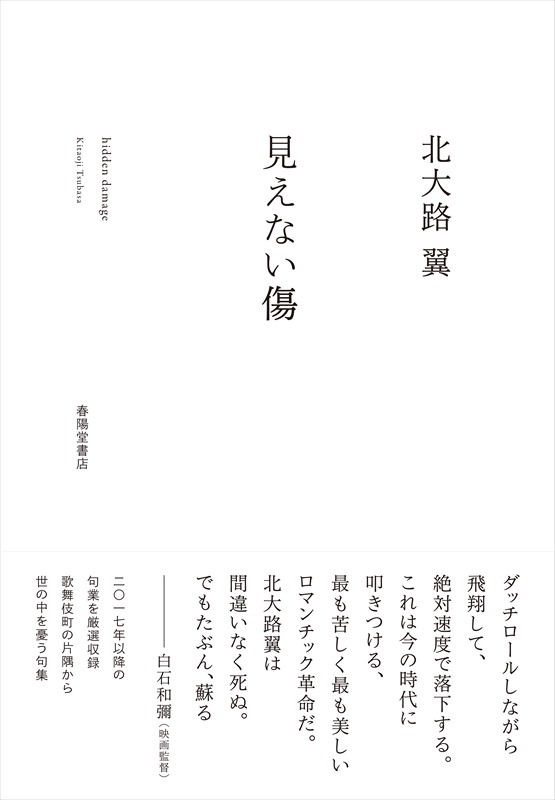

『見えない傷』 北大路翼・著 春陽堂書店・刊

爆発的な跳躍力を発揮した第一句集『天使の涎』(田中裕明賞)と、アナーキーな文学表現を目指した第二句集『時の瘡蓋』で、北大路翼は俳人としてのポジションを確立した。しかし、そこには必ず“アウトロー”という枕詞が付きまとった。“アウトロー”は俳壇以外と翼を結ぶキーワードになった。同時に、既成の俳壇が北大路の俳句とまともに向かい合おうとしない事実をも示している。それでも翼はこの第三句集『見えない傷』で、己の俳句の深層に果敢に降りてゆく。

「冬の蛾の粉になるまで踏まれたる」(季語:冬の蛾 冬)

「雪載せて有刺鉄線ひそかなり」(季語:雪 冬)

「日直が捨てる月曜日の金魚」(季語:金魚 夏)

「冷蔵庫の中は暗かろ麺のつゆ」(季語:冷蔵庫 夏)

『見えない傷』というタイトルを彷彿とさせる句を挙げてみた。以前の句にはなかったタイプの淋しさが顔を覗かせる。それをとことん突き詰めた「冬の蛾の」には、凄味さえ漂う。「雪載せて」には、淋しさに首まで浸かりながら虎視眈々と何かを狙う闘志がある。「日直が」では、日常の中で見過ごされがちな惨禍を的確に掬い上げる。「冷蔵庫の」では、翼の淋しさと「麺のつゆ」が不思議な共振を起こす。茅舎に「金剛の露ひとつぶや石の上」(季語:露 秋)の句があるが、この「露」と翼の「つゆ」は同量の孤独を宿している。翼は淋しさを、弱者への労りとして昇華した。

次の句群は「死」を基調に作られている。

「風鈴と同じ柱で首吊らむ」(季語:風鈴 夏)

「カーテンにかなぶんの脚夜涼し」(季語:かなぶん 夏)

「虫籠は死んだら次の虫が来る」(季語:虫籠 秋)

「我が訃報咥へて蜥蜴隠れけり」(季語:蜥蜴 夏)

「風鈴と」は、一茶の「木つゝきの死ねとて敲く柱哉」を連想させる自虐がある。「カーテンに」は、脚だけ残して消えたかなぶんへの冷えた共感がある。「虫籠は」は、まるでコロナに侵されたブラジルの病院のベッドのようだ。これらの句に漂う直接的な死の匂いは、「我が訃報」となって隠匿される。

「湯上りの爪やはらかく五月来る」(季語:五月 夏)

「ミネストローネは秋色の寄せ集め」(季語:秋の色 秋)

「陽のあたる場所に片手袋置かれ」(季語:手袋 冬)

これが本当に翼の作なのかと思わせる素直な句群だ。これまで見たことのないロマンとセンチメントに溢れている。「湯上り」も「秋色」も向日性が前面に出ていて、「片手袋」の句にはホッとさせられる。

こうした新生面の一方で、従来の饒舌な句も健在だ。

「Tシャツの柄に育ちの悪さかな」(季語:なし)

「テントウムシダマシの二倍忙しい」(季語:天道虫 夏)

「何歳になつても雪は触るもの」(季語:雪 冬)

「雪礫どうした俺に惚れたのか」(季語:雪 冬)

翼は意外と育ちが良い。だから笑って「Tシャツの」を作る。「テントウムシダマシ」は、アウトローと呼ばれることへの皮肉かもしれない。「何歳に」は、翼ならではの童心だ。「雪礫」は自称・モテる男の楽しいハッタリ。相変わらずの減らず口だが、こうした句を読んでいると、ヤンチャに対する熱情がやや醒めてきているようにも感じる。

そして淋しさやセンチや死やヤンチャを掻き混ぜた末に、『見えない傷』の核となる句が生まれた。

「よく晴れて風の鋭き大試験」(季語:大試験 学年試験のこと 春)

『見えない傷』の冒頭部分でこの句を見つけたとき、翼の志の高さを改めて確信した。露悪趣味すれすれの第一句集にも、それはあった。だからこそ『天使の涎』は、多くの人の心をざわつかせた。学年を締めくくる試験に臨む、凛とした青年の気概が風の速さに託される。斜に構えたところは微塵もない。

「薙刀に巻き付けてある春ショール」(季語:春ショール 春)

伝統的な季語「春ショール」と、時代がかった武具「薙刀」を遣いながら、この句が示すのはとても新鮮な抒情だ。薙刀部を持つ高校の、最寄り駅のホームでの光景だろうか。イマドキのJK(女子高生)の一面を、格調高く切り取っている。

「海市立つ流木踏めば骨の音」(季語:海市 蜃気楼のこと 春)

老成を感じさせる句だ。それでも、大人しくはない。ましてやセンチメンタルでもない。第二句集で怒りを交えて描写していた事象から、汗と涙を蒸発させて、非常に乾いた表現に行き着いた。『時の瘡蓋』収録の「郷愁の果ての鮃の寄り目かな」と着眼点は変わっていない。ただ表現の角度が変わったのだ。

「新学期画鋲の穴にまた画鋲」(季語:新学期 春)

「着膨れの中に肩凝りしまひたる」(季語:着膨れ 冬)

翼は新しく獲得した傾向の句であっても、おどけてみせる。わかり易く言えば、「面白過ぎない」句を作っている。「新学期」は、かつての一年生が進級し、新しい生徒が学校に入ってくる高揚感を、画鋲の穴に重ねて描く。「着膨れの」は、着膨れが肩凝りの原因かもしれないという柔らかなアイロニー。

「立ち食ひの重心変へて秋の雨」(季語:秋の雨 秋)

翼の主食は、立ち食い蕎麦だ。細長いカウンターに寄りかかって蕎麦を啜っていると、時折重心を掛ける足を交代したくなる。この卑小な発見と、繊細な秋の雨が見事に呼応する。紆余曲折のある感情表現ながら、絶妙なバランスで人の心を打つ。

どうやら翼は『見えない傷』で、“精神的自由律”と呼ぶべき句柄を身につけた。彼の出発点となった種田山頭火がこの句集を読んだら、きっと喜ぶことだろう。『見えない傷』で、翼の俳句はついに成熟を開始した。

「大根も過去もいづれは透き通る 翼」(季語:大根 冬)

俳句結社誌『鴻』連載コラム「ON THE STREET」

2020年8月号より加筆・転載

第一句集『天使の涎』記事 https://www.yuichihirayama.jp/2016/07/20/43/

第二句集『時の瘡蓋』記事 https://www.yuichihirayama.jp/2017/06/06/271/