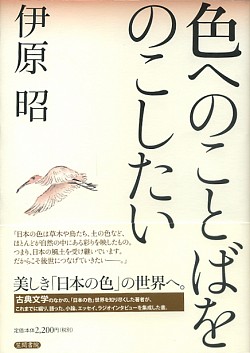

『色へのことばをのこしたい』 伊原昭・著 笠間書院・刊

自粛の日々に、ラッキーなことがあった。テレビは新しい番組が作れないので、各局がおびただしい時間を再放送で埋めていた。その中には見逃した傑作が数多くあり、特に心に残ったのはNHKのドキュメンタリー『失われた色を求めて~植物染め・伝統100色を今の世に~』という番組だった。

染織史家の故・吉岡幸雄氏が大英博物館から永久保存用の日本の植物染めを依頼され、失われた材料や技法を求めて旅するというもので、素晴らしい内容だった。ひと言で「赤」と言っても「茜(あかね)」や「朱(しゅ)」や「朱鷺(とき)」などがあり、世界に類を見ない日本の伝統色の豊かさを改めて知ることができて感動した。そして番組中、茨木のり子の『色の名』という一篇の詩が朗読された。

「胡桃(くるみ)いろ 象牙いろ すすきいろ

栗いろ 栗鼠(りす)いろ 煙草いろ

色の和名のよろしさにうっとりする

柿いろ 杏いろ 珊瑚いろ

山吹 薊(あざみ) 桔梗(ききょう)いろ 青竹 小豆 萌黄(もえぎ)いろ

自然になぞらえた つつましさ 確かさ

朱鷺(とき)いろ 鶸(ひわ)いろ 鶯いろ

かつては親しい鳥だった 身近にふれる鳥だった

鬱金(うこん) 縹(はなだ) 納戸(なんど)いろ 利休茶 浅黄(あさぎ) 蘇芳(すおう)いろ

字書ひいて なんとかわかった色とりどり

辛子いろ 蓬(よもぎ)いろ 蕨(わらび)いろ ああ わらび!

早春くるりと照れながら

すくすく伸びる くすんだみどり

オリーブいろなんて言うのは もうやめた」

俳人であれば、ほとんどの色の名前を読めるだろう。難読字の「縹」は「はなだ」と読み、藍色より薄く、浅葱色よりも濃い藍染の色名。なんとも美しい和名が列挙されていて楽しい。

さて、本題。『色へのことばをのこしたい』の著者、伊原昭が本のタイトルを「色のことば」ではなく「色へのことば」としたのは、「時代でも身分、階級でも、どんな風に色への興味を持っていたか」、人と色との関係を眺めてみたかったからだと言う。

1917年に鎌倉で生まれた伊原は、文学と色彩についての研究を生涯にわたって行ない、著書『万葉の色相』や『王朝の色と美』などを発表。一昨年、百歳の天寿を全うして亡くなられた。一貫して色の和名にこだわったキャリアの中で著わした数々のエッセイや、ラジオ出演の際の言葉を収集したのが、本書『色へのことばをのこしたい』である。先の茨木の詩に出てきたような細分化された色についての考察を深め、それらが日本人の生活とどう関わり、どんな楽しみを生んできたのかを、万葉から江戸にかけての例を通して開陳する。伊原は過剰に分析することを避け、文学に現われた色を丁寧に掬い上げる。なので、少々読み難い箇所もあるが、その例証の豊富さが大変に魅力的だ。

「藍」など染料に由来する色名もあれば、「桜襲(さくらがさね)」や「鼠」など植物や動物に例えた色名もある。中には「桜鼠」など、二つのニュアンスが合わさった色名もあり、和の色名の繊細さに驚くばかりだ。

布ばかりでなく、自然に存在する色の描写に使われる色名も多種多様。軍記物の合戦の場面での、武将の乗る馬の色にもそれは表われる。葦毛は「白葦毛」「尾花葦毛」「連銭葦毛」に分けられ、さらに武将が身に付ける武具、直垂(ひたたれ)の色などが加わって、戦の場面を活き活きとさせる。現代の講談もこれらの言葉を引き継いで成立している。

その他、井原西鶴の『日本永代蔵』に出てくる甚三郎という男が、高価な紅花染めを模した安価な「甚三紅」を作って大儲けした話がある一方で、茶人の名にちなむ「利休鼠」や「藍利休」など、俗界から雅な世界までの色の話が闊達に繰り広げられる。

「葱白く洗ひたてたる寒さ哉 芭蕉」(季語:寒さ 冬)

「楚々として象牙のごとき葱を買ふ 山口青邨」(季語:葱 冬)

俳句にも無論、色の描写は多く登場する。神話の時代に白は霊的な色であり、祥瑞であったと伊原は言う。例えばヤマトタケルは死後、白鳥になって飛び去ったとされる。対して芭蕉の詠む白は、葱だ。神聖な色を俗世に映し、身の引き締まるような生を実感させるのは、芭蕉のケタ外れの表現力が成せる業だ。

青邨の句の「象牙」を、アイボリーと置き換えることはできない。軽薄なモダニズムになってしまうばかりでなく、象牙と描くことで葱が何本も八百屋の店先に並ぶ様子までが見えてくる。「オリーブいろなんて言うのは もうやめた」という茨木の詩の一節に、思わず頷いてしまった。

「業平の祭浅葱に晴れたる日 後藤夜半」(季語:業平忌 夏)

「まさをなる空よりしだれざくらかな 富安風生」(季語:桜 春)

「浅葱」は薄い藍色を指す。在原業平が浅葱の衣を纏っていたかどうかは定かではないが、初夏の空の色を表わすにはぴったりの色名だ。

では風生の「まさを」はどうだろう。多彩な色の和名を知った後では、「まさを」という言葉が物足りなく思える。そこで自分のイメージにいちばん近い色を探してみると、「縹色」を見つけた。ただし「はなだなる空より~」とした場合、この句の意は果たして何人の人に伝わるのだろうか。

本書を契機にあれこれ思いを巡らせていたら、「枯野」という色があるのを発見。すると芭蕉の辞世とされる句の景が、一気にフルカラーで浮かんだのだった。

「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る 芭蕉」(季語:枯野 冬)

俳句結社誌『鴻』2020年7月号

連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載