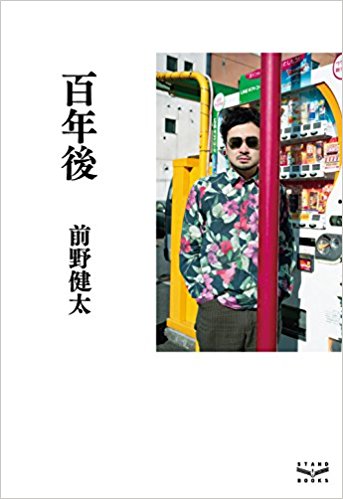

エッセイ『百年後』 前野健太・著 スタンド・ブックス・刊

ふらりと立ち寄った本屋で、妙に気になる表紙の本があったので、買ってみたらすごく面白かった。著者は、前野健太。あっ、知ってる人だ。知ってるといっても直接お会いしたことはないのだけれど、彼は僕の友人のイラストレーター安齋肇さんが監督した映画『変態だ』に主演していて、変なタイトルだったこともあって、どんな人物かと思っていた。そうしたらこんなところで出くわしてしまったので、彼の最新著書 『百年後』を紹介することにする。

前野は1979年、埼玉県生まれのシンガーソングライターで、自身のレーベルを持って音楽活動をしている。一方で2011年には映画『トーキョードリフター』に主演して、第14回みうらじゅん賞を受賞。俳優としても個性を発揮している。すでに小説も発表するなど文筆活動も行なっていて、この『百年後』は初のエッセイとなる。

多岐にわたる才能を持っている人は少なくないが、そういった人々は確固たる感受性を持ち、それを元に音楽や演技などさまざまな表現ジャンルに展開していくケースが多い。前野もそうした人間の一人で、エッセイという個人から発する文章を通じて、彼の感受性の核心が見えてくるのが興味深い。

雪はゆっくりと雨に変わり、静かにその上から夜が降ってきて

一日は終った。「悩み」に微笑みかけてくる雪の妖精は、すぐに

ぺたりと地面に倒れて消えてしまう。冬はどこからきてどこに向か

うのか。

『百年後』を読み進んでいて、中盤の“職場の冬”と題された章の中のこの一文に釘づけになった。この主観に満ちた自然観察に、感ずるところがあった。俳句で言う“写生”はもう少し主観が抑制的だが、観察眼の鋭さや表現の簡略化に俳句に通じるものを多く感じた。

「ゆきふるといひしばかりの人しづか 室生犀星」(季語 雪 冬)

「かぎりなく降る雪何をもたらすや 西東三鬼」(季語 雪 冬)

「指はさむ髪熱くして雪霏々(ひひ)と 下村槐太」(季語 雪 冬)

前野の一文を読んで、これらの句がすぐに思い浮かんだ。これは読み応えのあるエッセイだなと思った。いいエッセイは、いい小説よりも少ない。この連載でも以前、秋元松代の『それぞれの場所』というエッセイを紹介したことがあったが、他はほとんど例がない。松代は秋元不死男の妹で、戯曲『かさぶた式部考』や評伝『菅江真澄』など傑作の多い彼女のエッセイは、まさに軸となる感受性を持った作家だからこそのエッセイだった。

「花の名前を知ってる男になりなさい」というセリフが、上村一

夫の漫画の中にあったような気がするが思い違いだろうか。

これも『百年後』で印象に残る一文だ。俳句にせよエッセイにせよ、度を越した博学は必要ないが、必要最低限の使用単語リストの中に、花の名前はかなりの数が挙げられるだろう。

「道のべの木槿(むくげ)は馬にくはれけり 芭蕉」(季語 木槿 秋)は、木槿だからユーモラスなのだ。その名前を知らなければ、このおかしみは伝わって来ない。「朝顔やおもひを遂げしごとしぼむ 草城」(季語 朝顔 秋)は、「朝」と付けられた名前の由来の深さを逆に教えてくれる。さらに前述の文章で、前野があっさり「思い違いだろうか」と乱暴に切り捨てた態度が、“物知り”ぶらずにいて好感が持てる。それこそ「指さして春禽の名を忘れたる 吉田鴻司」(季語 春禽 春)の句の面白味に繋がっている。

この本には前野の普段の暮らしが描かれているから、彼の触れた本や映画、音楽などがたくさん登場する。詩人・田村隆一の『土人の唄』、ディック・フランシスのミステリー小説『度胸』、映画『(500)日のサマー』、阿久悠が詩を寄せた上村一夫の漫画『関東平野』、歌手のちあきなおみ、荒木一郎、友川カズキなど、心の動いた作品や人物がランダムに登場する。その他、競馬や美味い珈琲の飲める喫茶店なども“生活の一部”として描かれている。

これらのアイテムは一見、脈絡のない並びに見えるが、前野というキュレーターの感受性を通したセレクト・ショップの品揃えを眺めるようで、なかなかに楽しい。僕も忘れていた本を思い出したり、タイトルは知っていても観た事のない映画を観たいと思ったりした。エッセイの良さというのは、このあたりにもあるのかもしれない。

『百年後』を読んでいると、前野の基盤は音楽にあることが分かる。音楽作りに行き詰った前野が、ふと漏らすため息のような一文があった。

なんだこれは、つまらんな、と思いながらも紙に言葉を投げつ

けて、歌う。少しはましになる。歌う。これは歌なのだろうか。

明日やってみようと思う。

前野の苦しみは、俳句を作るときの苦しみに似ている。作っては捨て、くだらないと思いながらも、作らないと前へ進めない。それを救ってくれるのは、『百年後』に登場する路上の猫だったり、風邪を引いたときに食う冷凍焼きうどんだったり、昔の歌謡曲だったりする。

丁寧に人間を描いていくと、直接「現代」や「社会問題」を描

かなくても、その時代性は滲み出る。(中略)だから自分はラブソ

ングを作りたいのかもしれない。

ふと思ったことのつぶやきが俳句なら、俳句もまた時代性を帯びることだろう。そんな俳句の名人が、つい先日、亡くなった。

「田や畑や動かぬものに雪つもる 神蔵器(かみくら うつわ)」(季語 雪 冬)

俳句結社誌「鴻」2017年10月号 掲載コラム【ON THE STREET】より転載&加筆