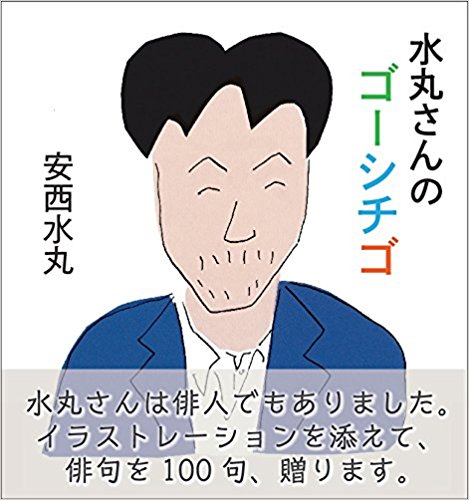

『水丸さんのゴーシチゴ』 安西水丸・著 平山雄一・監修 ぴあ・刊

4年前に亡くなった安西水丸さんは、村上春樹の小説の表紙画を手掛けた人気イラストレーターだった。元祖“ヘタウマ”と言われたイラストレーションには、独自のユーモアと温かみがある。

一方で水丸さんは“ぴあ句会”に所属して、「水夢(すいむ)」という俳号で俳句を楽しんでいた。その指導をしていたのは僕の師である吉田鴻司で、師の没後、縁あって僕がぴあ句会のナビゲーターを引き継ぎ、水丸さんと知り合った。僕は元々、水丸ファンだったのですぐに親しくなり、趣味の民芸玩具収集や日本酒の話で盛り上がったものだ。

水丸さんの句は、センチメンタルの加減が丁度いい。懐かしい風景を詠んだ句は、その懐かしさが読み手に伝染して、読み手自身の原風景を呼び覚ます。孤独を詠った厳しい句には、独特の温もりが按配されている。少し自嘲の混じった句は、少しの笑いを添えて差し出される。

そんな“水丸句”をもっと多くの人に味わってもらおうと、遺された句とイラストレーションを組み合わせた句集『水丸さんのゴーシチゴ』を編む企画が持ち上がり、その監修を僕が務めることになった。

前例のないスタイルの句集制作で不安もあったが、始めてみると、選んだ句とイラストとのマッチングはとても楽しい作業だった。句を説明するわけでなく、句のイメージを膨らませるイラストを探す。俳句でいうところの「付く・付かない」と似た基準で組み合わせる。選んだ百句の半分は、すぐに決まった。句の呼ぶイラストがあり、それを見つければよかった。だが、残りの半分は、迷うことが多々あった。水丸さんの俳句にはけっこうな割合で“和”のテイストが入っており、“洋”の雰囲気のイラストとどう組み合わせていいのかが、すぐには分からなかった。

それでも「あちこちでもう春風が息してる」(季語:春風)の句と、メジャーリーグのボストン・レッドソックスの野球帽のイラストという、和洋折衷の組み合わせが生まれたあたりから順調に進み始めた。

ラッキーだったのは、水丸さんが手掛けたカラオケビデオのパッケージの発見だった。これまであまり世に出てこなかったイラストを使おうと探すうちに、見つかった作品群だった。演歌や歌謡曲のカラオケだけあって、いつもの水丸さんの画風とは違う。女性と徳利のイラストに、「懐手日頃唄わぬ流行歌」(ふところで ひごろうたわぬ りゅうこうか 季語:懐手 冬)がピタリとはまった。わざわざロンドンまで傘を買いに行くほどダンディな水丸さんが、褞袍(どてら)を着て懐手をしている姿を想像してニヤニヤしてしまった。

この句の良さは「日頃唄わぬ」のフレーズにある。少し酔って温泉街でも歩いていたのだろうか。滅多に着ない褞袍を着たことで、思わず流行歌を口ずさんでしまったのだ。こうした巧まざるユーモアが、水丸俳句の魅力の一つだと、このイラストを当てはめてみて初めて気が付いた。

こうして楽しみながらマッチングを決めていく過程で、俳句もイラストも安西水丸という一人の人間の作品であるからこそ、どこかで通じ合っているのだと体感した。その後、僕は安心して組み合わせの作業を進めることができた。そして、これは今までにない句集になるなと思った。それは、そうだ。こんな俳句を詠むイラストレーターはいない。こんなイラストを描く俳人はいない。水丸さんらしい句集が誕生するという確信と歓びが、僕の中に湧いた。

初期の作である雑誌『ガロ』に描いた漫画「青の時代」と、ぴあ句会に初めて参加したときの「逃馬を遠く見つめる時雨(しぐれ)かな」(季語:時雨 冬)が、時を超えてこんなにも響き合うとは。「ポケットの穴に指ふれ九月の雨」(季語:九月 秋)の句にある苦い情感は、港に佇む男女の後ろ姿のイラストと出会うことで共感が深まる。

「五七五五七五と海苔を焼く」(ごおしちご ごうしちごおと のりをやく 季語:海苔 春)は、最も水丸俳句の特徴を表わす一句だろう。海苔は食べる直前に遠火で焙ると、余分な水分が飛び、旨味が増す。その際、海苔が焦げないように、手早く海苔を裏返すことが肝要だ。俳句も言葉の順番を何度もひっくり返したり、無駄な言葉を省いて整えていく。すると元の句にあった湿り気が飛び、香りが立ってくる。この乾いたセンチメンタリズムが、水丸俳句の核心なのである。

旧仮名遣いに関しては、あえて直さずにおいた。直してしまうと、水丸俳句の良さが削がれてしまうからだ。たとえば「団栗に猫じゃれている日向かな」(季語:団栗 秋)を、「団栗に猫じやれてゐる日向かな」とすると、いきなり古色を帯びる。組み合わせたイラストの鮮やかなペパーミントグリーンとは、どうしても乖離してしまう。文字だけの句集とは明らかに異なる判断が必要だった。

「光る歯のビーチボーイはよろしくと」など、季語のない句も収録した。それもまた、水丸さんの俳句なのである。イラストと併せて見ると、“水丸さんの夏”が確実に伝わってくる。季語は俳句の根幹だが、季感があれば句として成り立つことがある。逆に、夏の季語とされる“ビール”など、季感を失った季語は多く存在する。生活実感と俳句の在り方について、俳壇の中でも早急な論議が必要だと思う。

仕上げの段階で、デザインは僕がコラムを連載している「鴻」誌を担当している小原俊幸さんにお願いした。上記のようなニュアンスを活かしてくれるデザイナーは、小原さん以外にいないと思ったからだ。そうして前代未聞の水丸さんならではの句画集が完成した。

発売にあたって原画展が銀座シックスの蔦屋書店で6月中旬まで開催されているので、ぜひ覗いてみてください。

「逃馬のうしろめたさの寒さかな 水夢」

俳句結社誌「鴻」6月号より転載・加筆