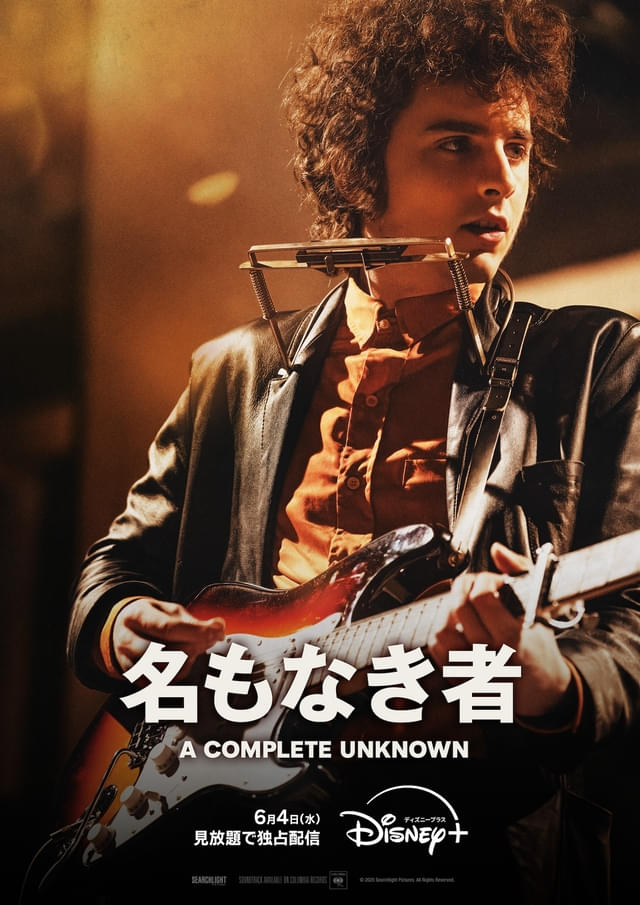

映画『名もなき者』 ジェームズ・マンゴールド・監督

若き日のボブ・ディランを描いた映画『名もなき者』を観た。一九六〇年代初頭のニューヨークの音楽シーンを舞台に、十九歳だったミネソタ出身の一人の無名ミュージシャン、ボブ・ディランがフォーク・シンガーとして時代の寵児となり、やがてエレキギターを持ってフォーク・ファンから裏切り者との罵声を浴びながらも世界的なアーティストになっていく五年間を描いた意欲作である。今年のアカデミー賞では八部門にノミネートされ、惜しくも受賞は逃したものの、主人公のディランを演じたティモシー・シャラメの迫真の演技は各方面から絶賛を浴びた。彼は歌はもちろん楽器演奏もすべて自分で行ない、そのクオリティの高さに多くのマニアックなディラン・ファンからも称賛の声が上がった。映画を観ているうちにシャラメがディランそのものに見えてきて、僕もディラン・ファンの一人として心から楽しめた。

実話にもとづいて作られたこの映画では、ディランと周囲の人たちの関係の変化がリアルに再現されていく。ディランはニューヨークで憧れのフォーク歌手ウディ・ガスリーに出会い、その友人たちに導かれてフォーク界の中心に躍り出る。そこにはフォークの女王と言われたジョーン・バエズがいて、ディランと恋仲になる。一緒にコンサートに出たりしているうちに、ディランはめきめきと頭角を現していったのだった。

ディランは先達たちの歌詞やメロディを盗み、再構築しては優れた作品を次々に生み出す。そのやり方はビートルズにも通じている。たとえばビートルズはロックから派生して、前衛的なサイケデリック・サウンドやインド音楽などを剽窃し、ユニークな音楽を発表した。「盗む」というと言葉は悪いが、二〇世紀中盤の音楽は世界中の若者風俗や音楽をミックスすることで発展していった。ディランもその例にもれず、古き良きアメリカ庶民の生活を歌ったフォークソングを土台にして、当時の社会を覆っていた暗い影、ベトナム戦争や核ミサイル開発競争の真相を独自の歌にしていった。有名な「風に吹かれて」や「戦争の親玉」はそうして生まれたのだった。

当初はディランの活躍を喜んでいたフォーク界だったが、やがてエレキギターを持って歌うようになると「裏切り者」として非難するようになる。ディランにしてみれば、歌で世界を告発することをずっと続けていただけだった。その過程でフォークソングの鉱脈を掘り尽くし、次はロックの岩盤を掘削して人間の深層に踏み込もうとしていただけなのに。

ディランはそんな自分に対して「ライク・ア・ローリング・ストーン」という曲で♪どんな気分だい 家を失うのって? 仲間なんて一人もいない 転がる石のようになるなんてさ♪と自虐的に歌う。この歌詞は「転がる石には苔が付かず、なんの成果もない」という意味と、「転がる石には苔が付かず、常に新鮮である」という二つの意味を掛けている。ディランを裏切り者と罵るフォーク界に対する揶揄と、自分はいつも新しいことに挑戦していくという宣言をないまぜにした見事な返歌になっている。映画のクライマックス・シーンでエレキを抱えたディランは、この歌をフォーク・ファンの激しいブーイングを浴びながら歌うのだった。

今、揚げたディランの手法「言葉の二義性」から、僕の俳句観は大きな影響を受けた。一つのモノを両側から見ることで生まれる詩情がある。

「初蝶やわが三十の袖袂 石田波郷」(季語:初蝶 春)

「父を焼き師を焼き蓬餅あをし 黒田杏子」(季語:蓬餅 春)

「初蝶」に波郷は何を託そうとしたのか。まず春を迎えた生命の喜びがある。その一方で頼りなさもある。これらが「三十(才)」にかかるとき、得も言われぬ詩情が立ち上がる。不安を抱きながらも喜び勇む波郷がそこにいる。

青い「蓬餅」の香りと甘さ。それとはまったく異次元の「父」と「師」の死。これらが十七文字に並び立つと、何かが終わったような、それでいて始まるような奇妙な予感が漂う。悲しみや怖れだけではない、死との向き合い方がある。

「初蝶」も「蓬餅」も厳然としたモノである。そこに喜びや悲しさを感じるのは、人間である。その意味でディランは徹底的にモノや実話を歌って、解釈は聴き手にまかせた。彼はその方法をアメリカの生活者の一大叙事詩であるフォークソングから学んだ。農民や炭鉱夫たちの人生には具象しかない。具象の生む詩情こそが、ディランと俳句の共通点だと思う。

罵声を浴びながら「ライク・ア・ローリング・ストーン」を歌い切ったディランは、その直後、生ギターに持ち替えて♪置き去りにした死者は忘れろ ついてはこない♪(「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー」)と歌い、フォーク・ファンに別れを告げたのだった。

映画では彼の歌が社会に与えた影響の大きさがしっかりと描かれていて、ノーべル文学賞を受賞した理由も得心できる。ディランを知らない方も、チャンスがあればぜひ観て欲しい。

「おぼろ夜のかたまりとしてものおもふ 楸邨」(季語:おぼろ夜 春)

俳句結社誌『鴻』2025年5月号

連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載