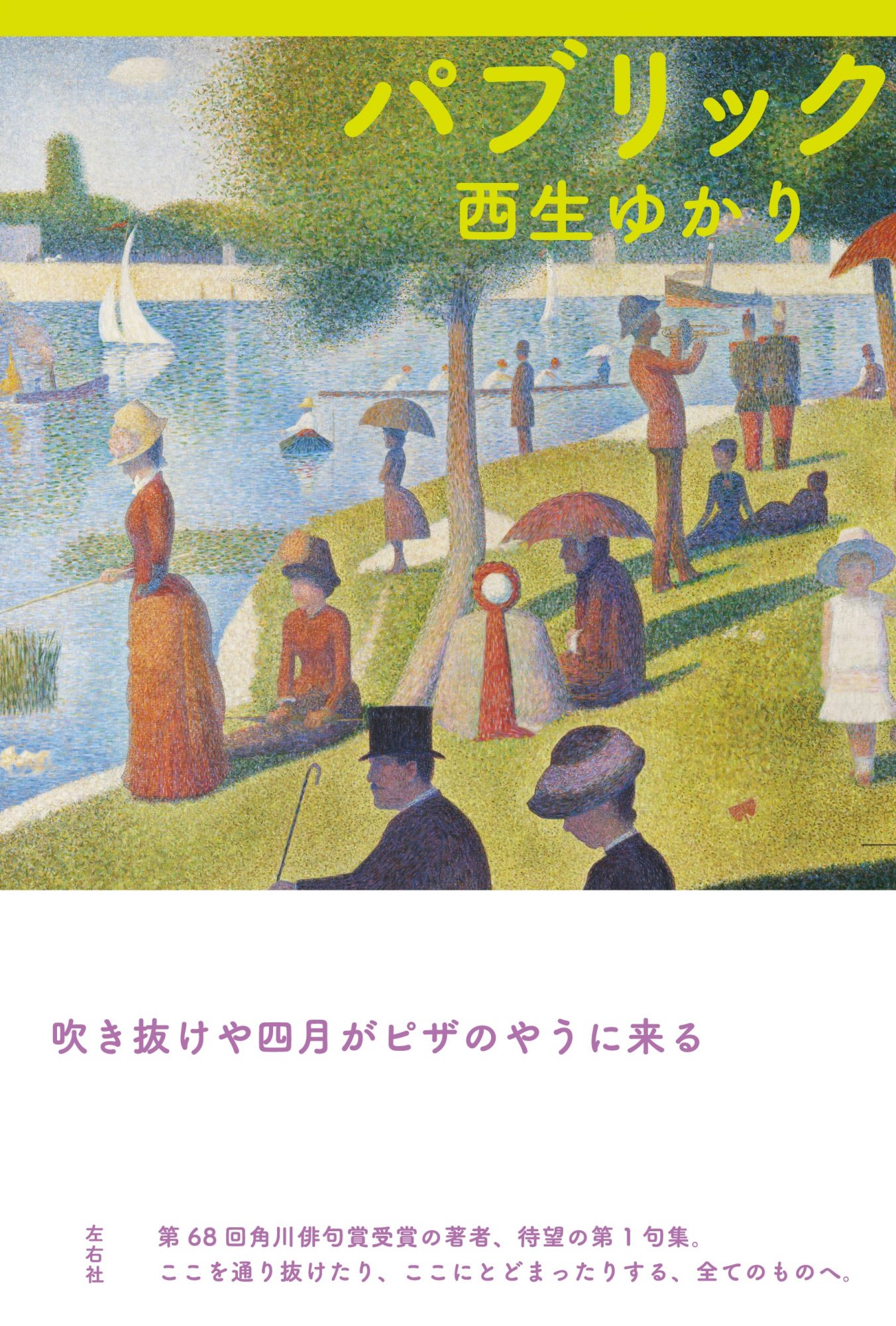

句集『パブリック』 西生ゆかり・著 左右社・刊

昨年、刊行された中で最も注目を集めた句集のひとつは『パブリック』だろう。著者は西生ゆかり。二〇二二年に角川俳句賞を受賞した際にこのコラムで紹介したので、覚えている読者もいるかもしれない。受賞作品「胡瓜サンド」には「レタスの芯抜くや一旦押し込んで」などの句があり、俳壇に鮮烈な印象を残した。第一句集『パブリック』のオープニングを飾るのは、この「胡瓜サンド」の五〇句である。特に冒頭の「吹き抜けや四月がピザのやうに来る」は斬新で、今も記憶に残っている。

西生は北大路翼が二〇一五年に上梓した第一句集『天使の涎(よだれ)』(田中裕明賞)を読んで作句を開始。翼の在籍する結社『街』に入会すると、すぐに第一回『街』未来区賞(二〇一六年)を受賞。俳人協会主催第三回新鋭俳句賞(二〇一九年)準賞など、その才は素晴らしいスピードで開花していく。

「アイドルは脱いで吾らは着ぶくれて」(季語:着ぶくれ 冬)

「鍋焼やもうすぐ終はる資本主義」(季語:鍋焼 冬)

「骨格で着こなしてゐるアロハシャツ」(季語:アロハシャツ 夏)

『パブリック』には明らかに翼に影響を受けた句群がある。西生自身、「私は屍派」と公言しているので当然のことだろう。「アイドルは」の道化ぶりや、「鍋焼や」の反骨、「骨格で」のユーモラスな写生など、俳句で世界の輪郭を描き直す気概が伝わってくる。

「浅蜊に殻吾に喪服や口あけて」(季語:浅蜊 春)

「筍やこの世の記事に包まれて」(季語:筍 たけのこ 夏)

「空梅雨やタウンページで試す錐」(季語:空梅雨 夏)

「バナナ剥く円周率を諦めて」(季語:バナナ 夏)

「帰宅即電子音楽栗御飯」(季語:栗御飯 秋)

一方で、翼とは異なる世界把握の句がある。「浅蜊に殻」の自虐や、「筍や」の死生観には独特のアイロニーがある。「空梅雨や」と「バナナ剥く」には恐ろしく醒めた物理がある。それでいて「帰宅即」には、翼には見られない秀才型の言葉遊びがある。漢字の羅列に隠された「く」の音韻が面白い。

何でも詠んでみようという冒険心は心の師・翼ゆずりながら、師とは違う俳句の可能性を追求する西生の姿勢は天晴と言うしかない。

「小鳥来る黒いシールのやうな目の」(季語:小鳥来る 秋)

「赤子の背叩けば秋の日のリズム」(季語:秋の日)

「まつすぐに泣かせに来たり瓜の馬」(季語:瓜の馬 秋)

「あめんぼや真つ直ぐ行けばアメリカに」(季語:あめんぼ 夏)

明るい句群も魅力的だ。「黒いシールのやうな目の」小鳥を見つけた作者の目も、きっとまんまるなのだろう。背をとんとんと叩かれた「赤子」は、楽しいリズムに導かれて安らかな眠りに落ちていく。「瓜の馬」の句の素直な悲しみの吐露には、対岸にある「善」の気配が漂う。「あめんぼや」の「あめ」と「アメ」の駄洒落すれすれの韻に笑いがこみあげる。それでいて妙に納得してしまうのだった。

「息が白くて北陸が省かれて」(季語:息白し 冬)

「白萩や子は人形を子のやうに」(季語:白萩 秋)

季語の遣い方に驚かされる句があった。近年、北陸に起こった災害のことを考えると胸が締め付けられる思いがするが、「息が白くて」にはそんな胸の内を吐き出す際の痛みが感じられて衝撃を受けた。

いちばん驚かされたのは「白萩や」だった。子供の遊びの入口は真似をすることだが、「子は人形を子のやうに」は言い得て妙。さらにそこに白萩を配するとは。萩は小さな花ながら群生して生命力を感じさせる植物である。単なる安全安心な「子俳句」には収めず、さらなる広がりや深さを希求している。西生のオリジナリティは、このあたりから生まれているのかもしれない。

「ツナ缶の灰皿母の夏休み」(季語:夏休み)

「朝顔が日記の全てだつた頃」(季語:朝顔 秋)

また日常生活の切り取り方にも高いオリジナリティを感じる句があった。「ツナ缶の灰皿」に「母の夏休み」を見つけた俳人がこれまでいただろうか。この句こそ翼を師と仰ぎながら、独自の世界を模索する作者の面目を見る。大人になった娘が、感謝をこめて母親を見守る一句だ。この句の情緒はハナレグミの名曲「家族の風景」を思い起こさせる。そしてそんな娘には「朝顔が日記の全てだつた」時代があった。それは「娘の夏休み」だったのだ。

「さくらさくらこれは覚えておく桜」(季語:桜 春)

西生は心から句作りを楽しんでいるように見える。新しい俳句の世界を探求する歓びを存分に味わっている。それこそが『パブリック』の最大の魅力だと思う。そんな気持ちから「さくらさくら」の句がこぼれ出たとしたら、読者としてこんなに嬉しいことはない。

「花散るやバッハのやうに新しく」(季語:花散る 春)

句集の最後にはこの句が置かれていて、オープニングの「吹き抜けや」の句と対になっているように思えてならない。鋭さの中に光が見える、溌溂とした素晴らしい句集だ。

俳句結社誌『鴻』2026年1月号

連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載