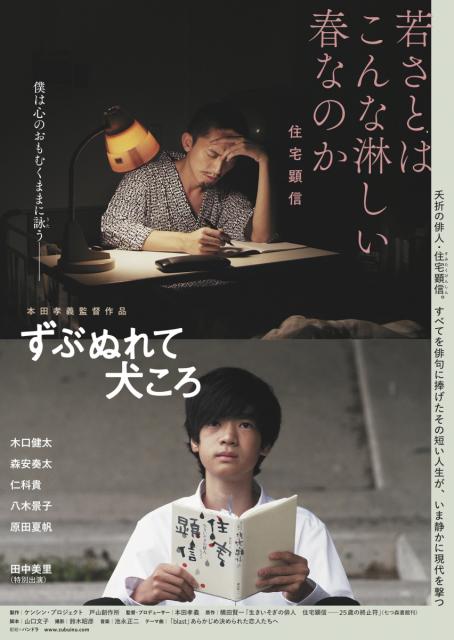

映画『ずぶぬれて犬ころ』 本田孝義・監督 パンドラ・配給

映画『ずぶぬれて犬ころ』の主人公は、俳人の住宅顕信(すみたく・けんしん)だ。1961年、岡山市に生まれた顕信は、わずか281句を遺して25歳でこの世を去った。それゆえ“夭折の俳人”や、“薄幸の俳人”として語られることが多い。彼の人生を考えるとそのような捉え方をされることは仕方ないが、果たして本当に薄命薄幸の俳人だったのだろうか。

映画『ずぶぬれて犬ころ』の試写を観たとき、ふとそんな疑問が湧いた。そうした疑問が浮かぶほど、この映画には奇妙なリアリティがあった。なぜ奇妙かと言えば、この映画は顕信の不幸な遍歴を忠実に追いながらも、世にいう薄幸とは少し違う顕信像を浮かび上がらせているからだ。薄幸どころか、映画の顕信は幸せそうにさえ見える。

「合掌するその手が蚊をうつ」(季語:蚊 夏)

「月明り、青い咳する」(季語:月 秋)

「レントゲンの早春の冷たさを抱く」(季語:早春 春)

「たいくつな病室の窓に雨をいただく」(季語:なし)

顕信は10代後半から種田山頭火や尾崎放哉に傾倒。山頭火も放哉も漂泊の俳人で、五七五や季語にこだわらない“自由律俳句”の道を歩んだ。代表句に「分け入つても分け入つても青い山 山頭火」や「せきをしてもひとり 放哉」がある。

顕信は22歳で出家して浄土真宗本願寺派の僧侶となり、顕信という法名を得た。その頃から顕信を俳号として作句を開始。同時期に結婚するも、23歳で急性骨髄性白血病を発症。不治の病を理由に妻の実家から離婚を言い渡され、誕生した長男を病室で育てることになった。

まさに波乱万丈の人生だ。ある意味、悲惨でもある。だが、映画で描かれる顕信は、いたってクールに映る。少年時代からブランド物に身を固め、超然と生きる顕信を裏付けていたのは両親で、彼らは自分たちの貧乏な青春時代の埋め合わせをするように、高度成長期の日本経済の恩恵を息子の顕信に惜しげもなく投じた。顕信の入院生活は何不自由ないもので、個室には父母が行き届いた差し入れを持参し、来客があれば喫茶店からコーヒーを出前してもらったりする。どこかの大きな会社の役員の療養生活のように見える。

「影もそまつな食事をしている」(季語:なし)

「面会謝絶の戸を開けて冬がやってくる」(季語:冬)

「何もできない身体で親不孝している」(季語:なし)

どこまでが事実なのか、創作なのか。顕信の句にその境目を見ることは難しい。句にリアリティがあるように感じられるのは、自由律という形式から来ているように思われる。山頭火や放哉はその波乱に満ちた生涯を広く知られているので、自由律俳句を読むと、どうしても彼らのイメージが重なってくる。もっと言えば、顕信は山頭火や放哉の人生に憧れ、俳句のスタイルを真似ようとした。両親のせいもあって屈託なく育った顕信は、放浪や極貧とはかけ離れた境遇であったにも関わらず、薄幸の影を含んだ句を作りたかったのかもしれない。

もちろん死病に陥った人間であるから、幸福感に満たされることはなかっただろう。ただ顕信が詠っていたのは、自分の不幸そのものではないように思う。山頭火や放哉に自分の句を重ねることで、不幸の肩代わりをしてもらっていたような気配がある。アースのように“不幸の静電気”を地面に逃がしていたように感じるのだ。その地面とは、自由律俳句。憧れの俳句の形を真似ることで、不幸や逆境を他人事にしてしまう。ヒーローやアイドルのファンによくある悲しい心理操作だ。それを成就するには、徹底的に真似る必要があった。そのために顕信が先人の自由律をどれだけ研究したかは、彼の遺した句群を見れば明らかだ。

「酔った月が出ている」(季語:月 秋)

「窓に映る顔が春になれない」(季語:春)

「裸をふいてもらい月にのぞかれていた」(季語:月 秋)

自由律研究の成果はこうした句に顕われ、以下の顕信の代表句の下敷きとなる。

「ずぶぬれて犬ころ」(季語:なし)

「若さとはこんな淋しい春なのか」(季語:春)

「夜が淋しくて誰かが笑いはじめた」(季語:なし)

「気の抜けたサイダーが僕の人生」(季語:サイダー 夏)

映画のタイトルになった「ずぶぬれて」の句には、山頭火や放哉のような句を得られたという一種のヒロイズムを感じる。「若さとは」や「夜が淋しくて」にも同様の心象がある。こうした自己陶酔は、若さから来るものだろう。だから余計に「気の抜けた」という素朴な一句が、多くを語っているように思う。僕が顕信の人生を、杓子定規に薄幸とするには当たらないと思うのは、こうした句があるからだ。

「深夜の細い針が血管を探している」(季語:なし)

「レントゲンに淋しい胸のうちのぞかれた」(季語:なし)

これらの句はまさに顕信ならではの表現で、心に残る。

映画の脚本を手掛けた山口文子は、歌人であり、俳句に理解を示しながらも、あくまで客観的に顕信を描こうとする。俳句が唯一の自己表現の手段だった顕信とは異なり、山口はいい意味で「たかが俳句」という突っ放した姿勢で顕信を描く。それが功を奏して、映画に奇妙なリアリティが生まれた。

顕信の「たかが俳句」とは言えない状況の是非を言うつもりはない。だが、僕がこの映画に感じた違和感、事実と創作の境目、リアリティの源はそこに在る。

これまで一般に語られてきた薄幸な顕信とは一線を画す『ずぶぬれて犬ころ』は、6月1日から渋谷ユーロスペースで公開される。非常に興味深い映画なので、機会があればぜひ観て欲しい。そして令和の時代も俳句を楽しみましょう。

「何もないポケットに手がある 顕信」(季語:なし)

俳句結社誌『鴻』2019年6月号 コラム“ON THE STREET”より加筆・転載